Mar 29, 2021 | Editorial, Incidencia, Noticias

Por Tim Fish Hodgson (Asesor Legal en derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Internacional de Juristas) y Rossella De Falco (Oficial de Programa sobre el derecho a la salud de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Históricamente, las pandemias han sido catalizadoras importantes de cambio social. En palabras del historiador sobre pandemias, Frank Snowden, “las pandemias son una categoría de enfermedad que parecen sostener un espejo en el que se puede ver quiénes somos los seres humanos en realidad”. Por el momento, mirarse en ese espejo sigue siendo una experiencia lamentablemente desagradable.

Los órganos de los tratados y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y numerosas organizaciones locales, regionales e internacionales de derechos humanos han producido múltiples declaraciones, resoluciones e informes que lamentan los impactos de la COVID-19 en los derechos humanos, en casi todos los aspectos de la vida, para casi todas las personas del mundo. El último documento relevante que se ha expedido sobre este tema es una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos. Esta resolución hace referencia a “Asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”. La resolución fue adoptada el 23 de marzo de 2021.

Entre las normas y estándares de derechos humanos que guían los análisis sobre los efectos de la COVID-19, se debe resaltar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que tiene 171 Estados Parte. El derecho a la salud, en los términos que está consagrado en el PIDESC, impone a los Estados la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar “la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole”. Adicionalmente, respecto a el acceso a medicinas, el artículo 15 del PIDESC establece el derecho de todas las personas de “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”.

A pesar de estas obligaciones legales, a finales de febrero de 2021, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, se sintió obligado a señalar el surgimiento de “una pandemia de violaciones y abusos a los derechos humanos a raíz de la COVID-19”, que incluye, pero se extiende más allá de las violaciones del derecho a la salud. El impacto de la COVID-19 en los derechos humanos ha, y continúa siendo, omnipresente. La gravedad de la situación ha sido perfectamente capturada en las palabras de la activista trans de Indonesia, Mama Yuli, quien al ser preguntada por una periodista sobre su situación y la de otros afirmó que era “como vivir como personas que mueren lentamente”.

Vacunas para unos pocos, pero ¿qué pasa con la mayoría?

Resulta decepcionante que, en lugar de ser un símbolo de esperanza de la luz al final del túnel de la pandemia, la vacuna de la COVID-19 se ha convertido rápidamente en otra clara ilustración de la pandemia paralela de violaciones y abusos a los derechos humanos, descrita por Guterres. El desastroso estado de la producción y distribución de la vacuna COVID-19 en todo el mundo – incluso dentro de países donde las vacunas ya están disponibles– es ahora a menudo descrito por muchos activistas, incluyendo de manera significativa la campaña de “Vacunas para la Gente” (People’s Vaccine campaign), como “nacionalismo de vacunas” y vacunas de lucro que ha producido un “apartheid de vacunas”.

Lo anterior significa, desde una perspectiva de derechos humanos, que los Estados a menudo han arreglado sus propios asuntos de una manera que es perjudicial para el acceso a las vacunas en otros países. Esto, a pesar de las obligaciones legales extraterritoriales de los Estados de, al menos, evitar acciones que previsiblemente resultarían en el menoscabo de los derechos humanos de las personas por fuera de sus territorios.

Es importante enfatizar que solo han pasado unos cuatro meses desde que comenzaron las primeras campañas de vacunación masiva en diciembre de 2020. Al momento en que este artículo se escribe, se habían vacunado aproximadamente 450 millones de personas en todo el mundo. No obstante, mientras que en muchas naciones africanas, por ejemplo, no han administrado una sola dosis, en América del Norte se han administrado 23 dosis de la vacuna COVID-19 por cada 100 personas. En el caso de Europa, la cifra es 13/100. La cifra disminuye drásticamente en el Sur global con 6.4/100 en América del Sur; 3.8/100 en Asia; 0.7/100 en Oceanía y apenas 0.6/100 en África.

Vacunas, obligaciones estatales y responsabilidades empresariales

La distribución inadecuada y desigual de las vacunas tiene diversas causas.

La primera causa es la naturaleza generalmente disfuncional del sistema de salud en todo el mundo. Lo cual se debe a, lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en su primera declaración sobre COVID-19 de abril de 2020, describió como “decenios de inversión insuficiente en los servicios de salud pública y otros programas sociales”. Las increíbles desigualdades causadas por la privatización de los servicios, instalaciones y bienes de salud, en ausencia de una regulación suficiente, están bien documentadas, tanto en el Norte Global como en el Sur Global.

La segunda causa son los obstáculos para acceder a la vacuna que han sido creados y mantenidos por los Estados, de manera individual o colectiva, a través de los regímenes de propiedad intelectual. Esto no se debe a la falta de lineamientos o mecanismos legales para garantizar la aplicación flexible de las protecciones de la propiedad intelectual a favor de la protección de la salud pública y la realización del derecho a la salud. Sobre este punto, en particular, hay que mencionar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC o, en inglés, TRIPS agreement), un acuerdo legal internacional celebrado por miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que establece estándares mínimos para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Los Estados están explícitamente autorizados para interpretar las protecciones de los derechos de propiedad intelectual “a la luz del objeto y fin del” Acuerdo ADPIC. Por lo tanto, los Estados conservan el derecho de “conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias” en el contexto específico de emergencias de salud pública. Esta no es la primera vez que una epidemia ha requerido que se realicen acuerdos flexibles para garantizar un acceso rápido, universal, asequible y adecuado a medicamentos y vacunas vitales para salvar vidas.

Es por eso que, la gran mayoría de países y un número abrumador de actores de la sociedad civil han apoyado el requerimiento de Sudáfrica y de India para que la OMC emita una exención temporal (waiver) en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual para “los diagnósticos, aspectos terapéuticos y vacunas” de la COVID-19. Este requerimiento ha sido formalmente apoyado por distintos expertos independientes de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. De igual manera, el 12 de marzo de 2021, a través de una declaración, el requerimiento recibió el respaldo enfático del Comité DESC. Adicionalmente, se debe mencionar que ya existen precedentes en la expedición de exenciones temporales sobre derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, la OMC ha aplicado una excepción temporal hasta 2033, para al menos los países menos desarrollados, que los exceptúa de aplicar las reglas de propiedad intelectual sobre productos farmacéuticos y datos clínicos.

Decepcionantemente, no se había secado la tinta de la declaración del Comité DESC, cuando, ignorando explícitamente todas estas recomendaciones, la excepción temporal fue bloqueada por una coalición de las naciones más ricas, muchas de las cuales ya tienen un acceso sustancial y avanzado a las vacunas. Es importante destacar que las recomendaciones del Comité DESC no se formularon por motivos políticos, sino como una manera de cumplir con la obligación establecida en el PIDESC de que “la producción y distribución de vacunas debe ser organizada y apoyada por la cooperación y la asistencia internacional”.

La reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos, que fue liderada por Ecuador y el movimiento de Estados no alineados, brinda alguna esperanza de que se altere el actual curso de colisión hacia el desastre. La resolución, que pide el acceso a las vacunas sea “equitativo, asequible, oportuno y universal para todos los países”, reafirma el acceso a las vacunas como un derecho humano protegido y reconoce abiertamente la “asignación y distribución desigual entre países”.

La resolución procede a llamar a todos los Estados, individual y colectivamente, para que se “eliminen los obstáculos injustificados que restringen la exportación de las vacunas contra la COVID-19” y para que “faciliten el comercio, la adquisición, el acceso y la distribución de las vacunas contra la COVID-19” para todos.

Sin embargo, a pesar de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil, que participaron en las deliberaciones sobre la resolución, esta solo reafirma el derecho de los Estados a utilizar las flexibilidades del Acuerdo ADPIC, en lugar de respaldar tales medidas como una buena práctica para cumplir las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. En ese sentido, la resolución adopta un enfoque tibio, en tal vez, la cuestión más apremiante para garantizar el acceso a las vacunas. Este enfoque sigue los principios del comercio internacional, mientras que, irónicamente, ignora los estándares de derechos humanos, que debería considerar por ser una resolución emanada del Consejo de Derechos humanos. Como consecuencia, el enfoque de la resolución en la cuestión apremiante del Acuerdo ADPIC es inconsistente con la perspectiva de derechos humanos, que si tiene el resto de la resolución. Así las cosas, sorprendentemente, la resolución se queda corta y ni siquiera llega a insistir en que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos establecidas desde hace mucho tiempo.

La resolución tampoco, inexplicablemente, aborda las responsabilidades corporativas, incluidas las de las empresas farmacéuticas, de respetar el derecho a la salud en términos de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como el deber correspondiente de los Estados de proteger el derecho a la salud mediante la adopción de medidas regulatorias adecuadas.

La tercera causa, que se encuentra conecta a todo lo anterior, es el fracaso general de los Estados de cumplir de manera plena y adecuada sus obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de las respuestas que han dado a la pandemia de la COVID-19. La redacción sutil pero importante del ejercicio de las flexibilidades del Acuerdo ADPIC como un “derecho de los Estados”, en vez de una forma óptima de cumplir una obligación, expone que existe una asincronía. Específicamente, la manera en cómo los encargados de la formulación de políticas y los asesores jurídicos de los Estados ven y comprenden los derechos humanos, no se alinea con las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos. Obligaciones que, por lo demás, los Estados han asumido de manera voluntaria al convertirse en parte de tratados como el PIDESC.

Un momento crítico: no tiene que ser de esta manera

Como predijo el perspicaz trabajo de Snowden, la pandemia de la COVID-19 representa un momento crítico en la historia de la humanidad. A los Estados, colectiva e individualmente, se les presenta una oportunidad única para sentar un precedente y comenzar a abordar seriamente las causas fundamentales de la desigualdad y la pobreza que prevalecen en todo el mundo.

Tomar la decisión correcta y adoptar una posición moral sobre la importancia del acceso a las vacunas COVID-19 es tanto práctica y simbólicamente importante para que estos esfuerzos tengan éxito. Las vacunas deben ser aceptadas y reconocidas como un bien mundial de salud pública y derechos humanos. Las empresas privadas tampoco deben obstaculizar el acceso equitativo y no discriminatorio a las vacunas para todas las personas.

Para que esto suceda, se requiere un liderazgo decidido de las instituciones internacionales de derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la OMC. Desafortunadamente, en la actualidad, no se ha hecho lo suficiente y la politiquería y el interés privado continúan prevaleciendo sobre los principios y el bien público. Hasta que esto cambie, muchas personas en todo el mundo seguirán existiendo, “viviendo como personas que mueren lentamente”. No tiene que ser de esta manera.

Mar 5, 2021 | Editorial, Noticias

En esta columna de opinión, el Comisionado de la CIJ, Rodrigo Uprimny, discute si las patentes de las vacunas COVID-19, que favorecen los intereses de propiedad intelectual de los productos farmacéuticos, tienen un costo inaceptable para proteger la vida y la salud de millones de personas. El Comisionado Uprimny también es Investigador en Dejusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales..

Esta columna se publicó por primera vez en El Espectador, el 27 de febrero de 2021.

¿Por qué, me preguntaron en una conversación informal, tenemos que esperar todo este tiempo a que nos lleguen las vacunas contra COVID-19, mientras que la economía sigue mal y muere tanta gente, si ya hay muchas vacunas seguras y efectivas? ¿Es que acaso nosotros no podemos producirlas?

La respuesta a esta sencilla pero esencial pregunta es que el problema no es técnico sino político.

Tal vez Colombia no pueda técnicamente producir algunas de esas vacunas, como las basadas en el ARN mensajero, pero muchos otros países podrían hacerlo, incluso varios del Sur global, como India, Argentina o Brasil. Como lo ha mostrado Médicos sin Fronteras, no hay un obstáculo técnico a que una producción masiva mundial permita en pocos meses tener vacunas suficientes para todos los 7.800 millones de seres humanos.

El obstáculo es jurídico y político. Es la propiedad intelectual que prevé patentes para las farmacéuticas que crearon esas vacunas, que es un monopolio temporal, en general de 20 años, conforme al cual nadie puede producir esas vacunas, en ese período, sin su permiso. Y por eso esas empresas pueden también imponer precios y condiciones.

Las patentes son defendidas por los países ricos, que es en donde están domiciliadas muchas de esas farmacéuticas. El argumento es que sin patentes no habría innovación pues las empresas no tendrían incentivos para investigar y lograr nuevos productos.

No voy a controvertir acá esa defensa de la propiedad intelectual, que es muy discutible, sino que planteo esta pregunta: incluso si las patentes fueran buenas y ayudaran a la innovación, ¿es justo que hoy se mantengan intactas frente a COVID-19 si eso impide el acceso rápido a vacunas en todo el planeta?

La respuesta es negativa pues no sólo condenamos a morir a millones de personas, sino que además el riesgo epidemiológico es altísimo. Cada contagio es un riesgo de una nueva mutación del coronavirus. Nada excluye entonces que lleguemos a variantes que escapen a las vacunas actuales. O que surja y se extienda alguna variante letal para los niños, que por ahora han logrado escapar al efecto devastador de la pandemia.

Por eso, sin cuestionar la propiedad intelectual como tal, Sudáfrica y la India propusieron ante la Organización Mundial del Comercio, que es el foro internacional sobre estos temas, una exención temporal (o “waiver”) frente a las patentes de vacunas y tratamientos para COVID-19, al menos mientras se controla la pandemia. Podría incluso preverse alguna compensación justa a las empresas que descubrieron las vacunas, descontando obviamente el inmenso apoyo financiero que recibieron de dineros públicos.

Esta exención temporal es imprescindible pues las flexibilidades hoy previstas frente a las patentes, como las licencias obligatorias, son demasiado rígidas y limitadas para enfrentar esta crisis. Sólo el waiver permitirá que empresas y Estados con las capacidades técnicas suficientes se pongan a producir masivamente las vacunas necesarias, sin temer sanciones drásticas por violar patentes.

Esa propuesta enfrenta la resistencia de ciertos países del norte, pero ha recibido un apoyo creciente de muchos Estados y organizaciones científicas y humanitarias. Sin embargo, el gobierno Duque se ha abstenido de apoyarla con el vergonzoso argumento de que necesita más evidencia. ¿Más evidencia de qué? ¿No es obvio que hoy no hay suficientes vacunas pudiendo técnicamente haberlas y que las que hay están yendo sobre todo a los países ricos? ¿Y que eso se debe en gran parte a las patentes sobre las vacunas, que lejos de ser un premio justo a la innovación parecen hoy más patentes de corso a favor de las farmacéuticas, por la muerte que están provocando en el mundo?

Download the Op-Ed in English and Spanish.

ICJ Statements on Vaccine Access:

Global: “ICJ calls on States to ensure human rights compliant access to COVID-19 vaccines (UN Statement)”: (1 March 2021) https://www.icj.org/icjhrcgd2covid19/

Global: “ICJ urges the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights to call on States to comply with their obligations to ensure equitable access to vaccines for all” (15 Feb 2021): https://www.icj.org/icj-urges-the-un-committee-on-economic-social-and-cultural-rights-to-call-on-states-to-comply-with-their-obligations-to-ensure-equitable-access-to-vaccines-for-all/

Peru: “The COVID-19 vaccine demands international and national solidarity” (23 Feb 2021): https://www.icj.org/the-covid-19-vaccine-demands-international-and-national-solidarity/

Africa: “The ICJ recommends that the African Union acknowledge COVID-19 vaccines are a “public good” (4 Feb 2021): https://www.icj.org/the-icj-recommends-that-the-african-union-acknowledge-covid-19-vaccines-are-a-public-good/

Zimbabwe: “The ICJ and ZimRights ask for urgent intervention on access to COVID-19 vaccines from African Commission Mechanism” (19 Feb 2021): The ICJ and ZimRights ask for urgent intervention on access to COVID-19 vaccines from African Commission Mechanism

Further reading:

UN Special Procedures: “COVID-19: UN experts urge WTO cooperation on vaccines to protect global public health” (1 March 2021): https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26817&LangID=E

UN Special Procedures: “Statement by UN Human Rights Experts Universal access to vaccines is essential for prevention and containment of COVID-19 around the world” (9 Nov 2020): https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26484&LangID=E

UN CESCR Committee: “Statement on universal and equitable access to vaccines for the coronavirus disease (COVID-19)” (27 Nov 2020) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2020/2&Lang=en

IACHR and its SRESCER: “IACHR and its SRESCER Call on American States to Make Public Health and Human Rights the Focus of All their Decisions and Policies Concerning the COVID-19 Vaccine” (5 Feb 2021): http://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2021/027.asp

Sep 30, 2020 | Noticias

Venezuela está sufriendo una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes que se ha profundizado debido a la negligencia del gobierno autoritario y la ruptura del estado de derecho en el país.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha estimado que alrededor de 5.2 millones de venezolanos han dejado el país, llegando la mayoría como refugiados e inmigrantes a países vecinos.

En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) calificó esta situación de los derechos humanos como “una espiral descendente que no parece tener fin“.

La situación del derecho a la salud en Venezuela y su sistema de salud pública mostraron problemas estructurales antes de la pandemia, y la Alta Comisionada la describió como una “dramática crisis sanitaria y (…) un completo colapso del sistema de atención sanitaria”.

Recientemente, la ACNUDH presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos que mencionó, entre otras cuestiones, los ataques a los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

Los derechos de los pueblos indígenas y los proyectos mineros en el AMO antes de la pandemia de la COVID-19

Los pueblos indígenas han sido tradicionalmente olvidados por las autoridades gubernamentales venezolanas y condenados a vivir en la pobreza.

Durante la crisis humanitaria han sufrido nuevos abusos debido a la actividad minera y a la violencia que ocurre en sus territorios.

En 2016, el gobierno venezolano creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco a través del Decreto presidencial No. 2248, como un proyecto de megaminería enfocado, principalmente, en la extracción de oro en un área de 111.843.700 kilómetros cuadrados.

El AMO se ubica al sur del río Orinoco en los territorios amazónicos de Venezuela y abarca tres estados: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Es el hábitat de varios grupos étnicos indígenas a los que no se les consultó de manera adecuada antes de la implementación del proyecto.

El derecho a la tierra de los pueblos indígenas está reconocido en la Constitución de Venezuela. Sin embargo, como reportó la ONG Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), las autoridades no han mostrado avances en la demarcación y protección de los territorios indígenas desde 2016.

Varias organizaciones indígenas y otros movimientos sociales han expresado su preocupación y rechazo al proyecto del AMO.

La implementación de este proyecto ha impactado de manera negativa los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud y un medio ambiente seguro, saludable y sostenible.

Human Rights Watch, Business and Human Rights Resource Center, organizaciones no gubernamentales locales, movimientos sociales y la ACNUDH, han documentado la destrucción de la tierra y la contaminación de los ríos debido a la deforestación y la actividad minera, que también está contribuyendo al aumento del paludismo y otras enfermedades.

Las mujeres y los niños indígenas están entre los más afectados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reportado que “[l]os pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza de Venezuela son sumamente vulnerables a las enfermedades epidémicas”, y ha planteado una preocupación especial sobre el pueblo Warao (que vive en la frontera entre Venezuela y Guyana), y el pueblo Yanomami (que vive en la frontera entre Venezuela y Brasil).

Las mujeres y los niños también corren grandes riesgos de explotación sexual, laboral y violencia de género en el contexto de las actividades mineras. El reciente informe de la Alta Comisionada menciona que desde 2016 hay un fuerte incremento “en prostitución, explotación sexual y tráfico en áreas mineras, incluyendo a niñas adolescentes”.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han determinado una tendencia entre los adolescentes a abandonar la escuela, en particular entre los 13 y los 17 años. Los adolescentes indígenas se ven gravemente afectados, ya que muchos niños se van a trabajar en las minas.

La violencia y la delincuencia también han aumentado en el AMO. Organizaciones criminales y grupos guerrilleros y paramilitares están presentes en la zona, y el gobierno venezolano ha ampliado su presencia militar.

Los dirigentes indígenas y los defensores de derechos humanos han sido objeto de ataques y amenazas; además, persisten las denuncias de casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.

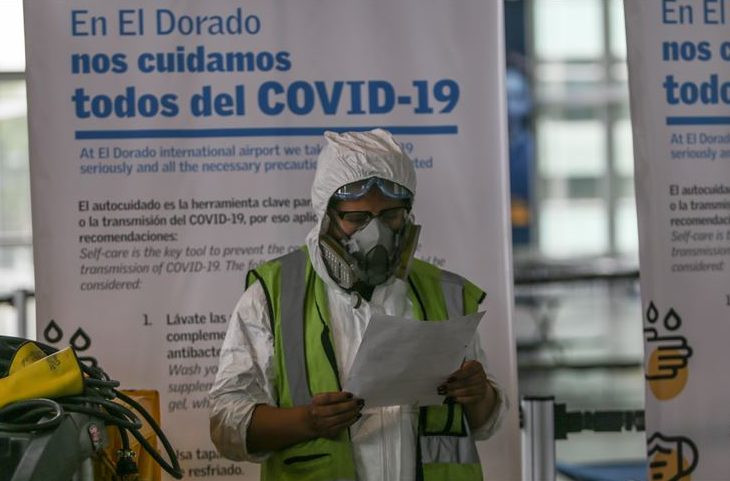

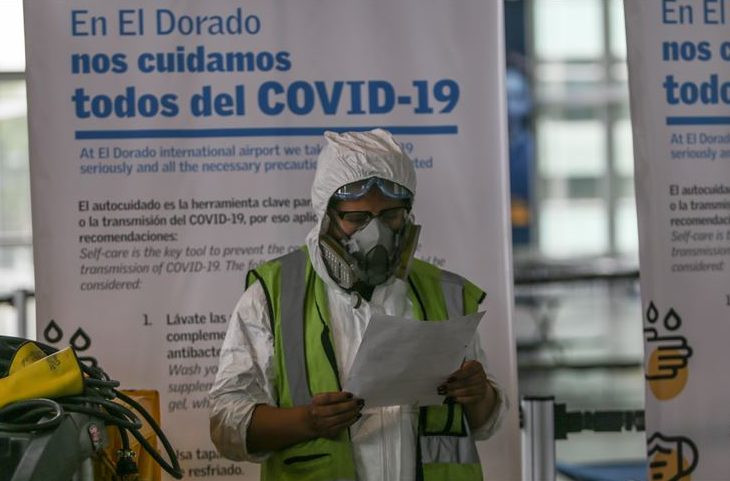

Situación actual de la pandemia de COVID-19

La pandemia por COVID-19 y la falta de una respuesta adecuada han agravado la situación.

El Gobierno declaró el estado de emergencia (estado de alarma) el 13 de marzo y estableció un confinamiento obligatorio y medidas de distanciamiento social. Sin embargo, las actividades mineras han continuado sin protocolos sanitarios adecuados para prevenir la propagación de la pandemia.

El estado Bolívar, el más grande del país y que está ubicado en el Arco Minero del Orinoco, tiene entre el mayor número de casos confirmados de COVID-19 que incluye a miembros de pueblos indígenas.

La respuesta de las autoridades venezolanas a la pandemia en estos territorios no ha considerado medidas culturalmente apropiadas para las poblaciones indígenas.

Adicionalmente, aunque las autoridades establecieron un grupo de hospitales e instalaciones médicas llamados “hospitales centinela” para atender a personas con síntomas de COVID-19, estos se encuentran en las ciudades y las comunidades indígenas viven lejos de ellas.

Además, la falta de gasolina en el país agrava los obstáculos para trasladarse fácilmente a estos centros.

Las organizaciones de la sociedad civil y los líderes indígenas se quejan de la falta de pruebas de COVID-19 y de la manipulación de los datos que dan cuenta de cuál es la situación real de la pandemia.

Además, la ACNUDH reportó la detención arbitraria de por lo menos tres profesionales de la salud por denunciar la falta de equipo básico y por proporcionar información sobre la situación de COVID-19, y destacó que hay “restricciones al espacio cívico y democrático, incluso bajo el “estado de alarma” decretado en respuesta a la pandemia COVID-19″.

Para leer el artículo completo: Venezuela-COVID19 indigenous-News Feature articles-2020-SPA

Jul 17, 2020 | Multimedia, Noticias

La CIJ continuó apoyando la realización de una serie de conversatorios online acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia latinoamericanos en el marco de la emergencia generada por la COVID -19.

Recientemente se realizaron cuatro nuevos conversatorios que abordaron temas relacionados con los planes de apertura de los sistemas judiciales, los procesos de reforma a la justicia que estaban en marcha antes de la emergencia, los desafíos de la justicia virtual, y los impactos de la pandemia en los derechos de las mujeres en prisión.

Esta iniciativa fue organizada por un grupo de mujeres de América Latina que trabaja en temas de justicia en la región, y también fue apoyada por la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Fundación Construir (Bolivia), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador), la Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia), el Instituto de Defensa Legal (Perú), el Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho (México).

Los videos de las sesiones están disponibles en español en los siguientes enlaces:

Conversatorio 1: Planes de apertura de los sistemas judiciales durante la pandemia

Conversatorio 2: Procesos de reforma a la justicia y pandemia

Conversatorio 3: Desafíos de la justicia virtual

Conversatorio 4: Mujeres en prisión

Apr 8, 2020 | Noticias

Por décadas, un número importante de colombianos han sido víctimas de crímenes atroces relacionados con el conflicto armado. En particular, los defensores de derechos humanos han sido blancos de violaciones de derechos humanos y abusos serios, como asesinatos, amenazas de muerte y hostigamientos.

Solo este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido información sobre 56 posibles casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, el brote del COVID-19 no ha detenido la violencia contra defensores de derechos humanos.

Al respecto, desde el primer caso confirmado de COVID-19 en el país, el 6 de marzo de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional han reportado el asesinato de seis defensores de derechos humanos. Los perpetradores de estos crímenes todavía no han sido identificados.

En igual sentido, las violaciones de derechos humanos y abusos contra comunidades locales tampoco se han detenido. A decir verdad, lo contrario parece ser lo cierto. Así, por ejemplo, se ha denunciado que grupos armados ilegales, incluyendo grupos paramilitares y nuevos grupos formados por disidentes de la guerrilla de las FARC-EP, están aprovechado la pandemia para cometer acciones ilegales con mayor libertad, principalmente en áreas rurales del país. Entre las acciones cometidas por estos grupos, se destaca el desplazamiento forzado de 250 personas y el confinamiento de 770 familias por los combates entre un grupo paramilitar y un grupo guerrillero. Ambas acciones tuvieron lugar en la región pacífica del país, en la cual el conflicto se ha intensificado luego del Acuerdo Final de Paz. Adicionalmente, se conoce de al menos tres desmovilizados de las FARC-EP que han sido asesinados en marzo de 2020.

A pesar de la gravedad de la situación anteriormente descrita, la respuesta del gobierno colombiano a la crisis provocada por el COVID-19 se ha centrado en la creación e implementación de medidas no relacionadas con el conflicto. Al respecto, el gobierno ha decretado regulaciones de gran importancia para mitigar los efectos sociales y económicos creados por el virus. Entre otras regulaciones, el presidente decretó un estado de emergencia y una cuarentena nacional obligatoria por 19 días desde el 25 de marzo de 2020. De igual forma, el gobierno estableció una serie de ayudas sociales y económicas en favor de quienes se verán más afectados por la cuarentena.

Ninguna de estas medidas fue diseñada considerando la situación particular de los defensores de derechos humanos. Como consecuencia, su protección no es un elemento central de las políticas colombianas para hacer frente a la pandemia. Si se considera que la implementación del Acuerdo Final de Paz y los derechos de las víctimas no son prioridades del actual gobierno, el enfoque adoptado no es completamente inesperado. En todo caso, para ser justos, se debe reconocer que los programas estatales para la implementación del Acuerdo han continuado operando durante la pandemia.

Ahora bien, podría argumentarse que la pandemia tiene el potencial de afectar predominantemente derechos humanos que no están relacionados con el conflicto armado. Por lo tanto, desde este punto de vista, la priorización de medidas no relacionadas con el conflicto armado está justificada y es requerida. Si bien esta posición se basa en una premisa valida, que es que la pandemia causada por el COVID-19 crea varios desafíos que van más allá de los problemas de derechos humanos relacionados con el conflicto, ignora un elemento central de la realidad colombiana: la existencia de un conflicto en curso.

Actualmente, el conflicto afecta directamente una parte considerable de la población colombiana, incluyendo la mayoría de los defensores de derechos humanos. Sobre este tema, fue reportado que, el año pasado, las acciones cometidas por grupos ilegales en el marco del conflicto afectaron a al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia. En ese sentido, ignorar la importancia del conflicto puede llevar a que algunas medidas para hacer frente a la pandemia resulten ineficaces. Lo anterior, ya que, en las zonas afectadas por el conflicto, la protección de los derechos humanos requiere abordar los desafíos específicos que la pandemia ha creado en esos territorios. Por ejemplo, la presencia de grupos ilegales puede conllevar a que no se realicen pruebas para el COVID-19 a los miembros de las comunidades locales o que no puedan acceder a servicios de salud. Igualmente, debido a la cuarentena, los grupos ilegales pueden identificar más fácilmente la localización de defensores de derechos humanos y tomar represalias contra ellos.

En relación con los defensores de derechos humanos, también debe mencionarse los problemas relacionados con el acceso a medidas de seguridad adecuadas. Sobre este tema, Amnistía Internacional ha denunciado que los esquemas y medidas de seguridad de algunos defensores de derechos humanos han sido reducidos por la pandemia. De igual forma, una organización no gubernamental local expresó preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección de suspender indefinidamente las sesiones de la Comisión en donde se definen las medidas de protección.

En consideración con lo anterior, y más allá de las consideraciones políticas y de las prioridades generales del gobierno, es imperativo que el gobierno adopte una perspectiva integral para enfrentar la pandemia. Esto implica abordar el impacto diferencial que la pandemia puede tener en las personas que lideran los procesos de transformación social y legal, en las zonas afectadas por el conflicto. En particular, deben implementarse o adaptarse medidas eficaces de protección para defensores de derechos humanos durante la crisis del COVID-19. Asimismo, deben garantizarse y cumplirse los derechos de acceso a un recurso efectivo y a la reparación, de conformidad con los estándares internacionales.

Adicionalmente, el gobierno nacional debe hacer mayores esfuerzos para obtener un cese de hostilidades humanitario por parte de todos los grupos ilegales durante la crisis del COVID-19. Un cese de hostilidades humanitario contribuiría a (i) proteger a la población civil contra actos violentos, (ii) implementar las medidas relacionadas con la pandemia en las zonas de conflicto y (iii) evitar la proliferación del virus en comunidades vulnerables. Esta es una medida crucial que ya ha sido solicitada por organizaciones civiles nacionales, el jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, la OEA y algunos parlamentarios. Hasta la fecha, solo un grupo armado ilegal ha aceptado un cese de hostilidades: el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande en Colombia, la cual decretó un cese al fuego unilateral durante abril.

En conclusión, reconocer la importancia del conflicto es esencial para hacer frente a las implicaciones en los derechos humanos creadas por las crisis del COVID-19. Esto es necesario para contar con políticas integrales que enfrenten la pandemia, así como para asegurar que los problemas y necesidades en las zonas afectadas por el conflicto no sean desconocidas y agravadas durante la crisis del COVID-19. Sobre este punto, como recientemente fue afirmado por el Secretario General de Naciones Unidas, debe tenerse presente que las personas más vulnerables durante un conflicto son también quienes tienen mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras como consecuencia de esta pandemia.