Oct 3, 2018 | Communiqués de presse, Nouvelles, Plaidoyer

Les dirigeants européens doivent agir rapidement pour aider l’Aquarius, dernier navire de recherche et de sauvetage non-gouvernemental opérant en Méditerranée, à s’immatriculer après le retrait de son pavillon par les autorités panaméennes, ont annoncé aujourd’hui cinq organisations internationales des droits de l’Homme dans une lettre ouverte (uniquement disponible en anglais).

La lettre a été envoyée aux dirigeants européens à l’occasion du cinquième anniversaire du naufrage de Lampedusa, qui a fait au moins 368 morts, les exhortant à offrir un pavillon à l’Aquarius.

«l’Aquarius a sauvé des dizaines de milliers de vies en mer, comblant ainsi le vide laissé par les États», a déclaré Judith Sunderland, directrice adjointe par intérim de Human Rights Watch pour l’Europe et l’Asie centrale, au nom des organisations. «Quel meilleur hommage à ceux qui sont morts au large de Lampedusa il y a cinq ans que de veiller à ce que l’Aquarius, symbole de solidarité et de respect de la vie et de la dignité humaines, puisse continuer à sauver des vies».

La lettre a été signée par Amnesty International, Human Rights Watch, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE), la Commission internationale de juristes (CIJ) et la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH).

SOS MEDITERRANEE et MSF ont lancé une pétition ici (uniquement disponible en anglais).

Pour plus d’informations et pour organiser une interview, veuillez contacter:

Róisín Pillay, Directeur de programme auprès de la CIJ Europe: + 32 2 734 84 46; ou roisin.pillay@icj.org

La lettre complète est disponible ici: Europe-Aquarius Letter-Advocacy-Open Letter-2018-EN (uniquement disponible en anglais)

Sep 27, 2018 | Communiqués de presse, Nouvelles

2018 marque le 60ème anniversaire de l’arrivée à Genève de l’ICJ, à l’initiative du grand juriste Suisse Jean-Flavien Lalive qui était Secrétaire Général de l’Organisation en 1958.

Lors du Congrès de l’ICJ à New Delhi en 1959, le Dr Lalive a contribué à définir les principes de l’Etat de Droit et des droits de l’Homme.

La Déclaration de Delhi, en particulier, constitue à ce jour un instrument fondamental dans la définition de la primauté du droit dont les juristes sont principalement responsables pour sauvegarder et faire progresser les droits de l’Homme.

Cela fait de l’ICJ l’une des plus anciennes organisations internationales basées à Genève.

Elle y joue un rôle unique et prééminent en tant qu’organisation non gouvernementale pour la défense des droits de l’Homme et de l’Etat de Droit dans le monde.

L’ICJ va marquer cet événement par deux activités majeures:

- Une campagne de visibilité du 26 septembre au 9 octobre sur cinq véhicules et tous les écrans intérieurs des trams et bus des TPG avec le slogan « Défenseurs de la justice et des droits humains – Depuis 60 ans à Genève »

- Le lancement de l’Appel du 60ème Anniversaire à tous les avocats du canton et de la Ville de Genève pour qu’ils soutiennent l’ICJ et, à travers elle, leurs confrères moins privilégiés, victimes de persécutions sur les cinq continents.

« Genève peut être fière de son image de capitale mondiale des droits de l’Homme. Elle est un phare pour ces défenseurs de la justice dans le monde. Il faut continuer à le faire rayonner, » souligne Sam Zarifi, secrétaire général de l’ICJ.

« Par son action en 60 ans, l’ICJ a grandement contribué à l’aura de Genève en matière de protection des droits de l’Homme : les campagnes ayant abouti à la création du poste de Haut-Commissaire aux droits de l’Homme en 1993 et du Conseil des droits de l’Homme à l’ONU en 2006, ainsi que celle qui a concouru à l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la torture en 1984 sont quelques exemples notoires, » rappelle Olivier Coutau, Délégué à la Genève Internationale.

« Face aux attaques répétées contre les droits de l’Homme, le monde a besoin, plus que jamais, d’une défense compétente, rigoureuse et efficace de l’Etat de Droit par l’ICJ, » ajoute Sam Zarifi, secrétaire général de l’ICJ.

L’Appel du 60ème Anniversaire de l’ICJ est soutenu par la République et canton de Genève.

Information additionnelle

La réputation internationale de l’ICJ repose sur les piliers suivants:

- 60 Commissaires – juges et avocats éminents – du monde entier et de tous les systèmes juridiques, avec une connaissance sans égale du droit et des droits de l’Homme;

- Coopération avec les gouvernements qui s’engagent à améliorer leur performance en matière de droits de l’Homme;

- Équilibre efficace entre diplomatie, critique constructive, renforcement des capacités et, si nécessaire, dénonciation;

- Accès direct unique aux systèmes judiciaires nationaux et mise en place de normes internationales et de législations améliorées impactant des millions de personnes;

- Guider, former et protéger les juges et les avocats dans le monde afin qu’ils respectent et appliquent ces normes;

- Oeuvrer en faveur de l’accès à la justice pour les victimes, les survivants et les défenseurs des droits de l’Homme, et notamment les personnes issues de communautés marginalisées;

- Gestion rigoureuse basée sur résultats concrets dans l’exécution de ses projets.

En reconnaissance de cette approche efficace, l’ICJ s’est vu décerner, au cours de sa longue histoire, certaines des distinctions internationales les plus prestigieuses : Prix Européen des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, United Nations Award for Human Rights, Erasmus Prize, Carnegie Foundation Wateler Peace Prize.

En 2018, l’ICJ a offert des formations locales sur les cinq continents, afin que 4,300 juges, avocats et procureurs renforcent leur compétence pour protéger et promouvoir les droits fondamentaux.

L’ICJ a un statut consultatif auprès des Nations Unies, du Conseil économique et social des Nations Unies, de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et de l’Union africaine.

Contact :

Michaël W. Sombart, Directeur Philanthropie & Partenariats stratégiques, t: +41 22 979 38 31 ; m: +41 77 965 98 45 ; e: michael.sombart(a)icj.org

Sep 24, 2018 | Nouvelles

Le 16 octobre 1998, l’ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, a été arrêté à Londres sur mandat d’un juge espagnol. Reed Brody a participé à la procédure judiciaire ultérieure.

Reed Brody a ensuite appliqué le «précédent Pinochet» dans la poursuite marquante de l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré, reconnu coupable de crimes contre l’humanité au Sénégal en 2016.

Il travaille maintenant avec les victimes de l’ancien dictateur de Gambie, Yahya Jammeh. La CIJ a interrogé Brody sur l’affaire Pinochet et son héritage.

Quel a été votre rôle dans l’affaire Pinochet?

Mon rôle a commencé lorsque Pinochet a été arrêté à Londres. L’affaire a commencé bien avant, bien sûr, dans les premières années de la dictature de Pinochet, lorsque de courageux militants des droits de l’Homme ont documenté chaque cas de meurtre et de «disparition».

La CIJ a travaillé avec ces défenseurs pour produire un rapport crucial sur ces crimes en 1974, six mois seulement après le coup d’État de Pinochet. Exlus des tribunaux chiliens, même après la transition démocratique de 1990, les victimes et leurs avocats ont engagé une action en justice contre Pinochet en Espagne en vertu de la loi en matière de “compétence universelle”, et lorsque Pinochet s’est rendu à Londres, le juge espagnol Baltasar Garzón a demandé et obtenu sa détention.

Lorsque Pinochet a contesté son arrestation devant un tribunal, affirmant son immunité en tant qu’ancien chef d’État, je me suis rendu à Londres pour le compte d’Human Rights Watch, et avec Amnesty International nous avons obtenu le droit d’intervenir avec des équipes d’avocats dans les procédures auprès du comité judiciaire de la Chambre des lords, la plus haute cour de Grande-Bretagne.

Les Lords ont cité nos recherches pour rejeter l’immunité de Pinochet.

Vous avez décrit la décision des Lords concernant Pinochet comme un «signal d’alarme» pour des tyrans où qu’ils soient. En regardant en arrière, pensez-vous que c’était le cas?

En fait non, je pense qu’il serait difficile de discerner un changement de comportement des dictateurs. Mugabe n’a pas tremblé dans ses bottes, Saddam n’a pas mis de l’ordre dans ses affaires.

L’effet le plus important et le plus durable de l’affaire était de donner espoir à d’autres victimes et militants. Lorsque les Lords ont décidé que Pinochet pouvait être arrêté n’importe où dans le monde, malgré son statut d’ancien chef d’État, le mouvement était en effervescence.

En tant qu’avocat des droits de l’Homme, j’avais l’habitude d’avoir raison légalement et moralement, mais de perdre quand même. Dans l’affaire Pinochet, non seulement nous avons gagné, mais nous avons également confirmé la détention de l’un des dictateurs les plus emblématiques du monde.

L’affaire Pinochet a incité des victimes d’abus un pays après l’autre, notamment en Amérique latine, à contester les dispositions transitoires des années 80 et 90 qui permettaient aux auteurs d’atrocités de rester impunis et, souvent, de rester au pouvoir.

Ces arrangements temporaires avec l’ancien régime n’ont pas éteint la soif des victimes de traduire leurs anciens bourreaux en justice .

Comment êtes-vous passé de Pinochet à Habré?

Avec Pinochet, nous avons vu que la compétence universelle pouvait être utilisée comme un instrument permettant de traduire en justice des personnes qui semblaient hors de portée de la justice.

Ensemble avec des groupes comme Amnesty, la FIDH et la CIJ (qui a rédigé un important rapport sur l’affaire Pinochet et de ses leçons), nous avons eu des réunions pour déterminer qui pourrait être le «prochain Pinochet».

C’est alors que Delphine Djiraibe de l’Association tchadienne des droits de l’Homme nous a demandé d’aider les victimes de Habré à le traduire en justice dans son exil sénégalais.

J’étais enthousiaste à la perspective de persuader un pays du Sud, le Sénégal, d’exercer une compétence universelle, car il existait un paradigme en développement dans lequel les tribunaux européens poursuivaient les accusés de pays anciennement colonisés.

Cela nous a pris 17 ans, mais Habré est devenu la première mise en accusation d’un ancien chef d’État grâce à la compétence universelle, et même le premier procès de compétence universelle en Afrique.

L’année 1998 a été un seuil important pour la justice internationale avec l’adoption du Statut de Rome de la CPI et l’arrestation de Pinochet. Ni la CPI ni les juridictions universelles n’ont été à la hauteur de leurs attentes. Pourquoi?

La justice internationale ne fonctionne pas dans le vide, elle est conditionnée par la structure du pouvoir mondial. Chaque cas, que ce soit au niveau de la CPI ou au niveau transnational, est le produit des forces politiques qui doivent être mobilisées ou repoussées pour permettre à une mise en accusation de progresser.

Ces forces, en particulier depuis le 11 septembre 2001, ont été hostiles à l’application des droits de l’homme en général et à la justice en particulier. La compétence universelle a été soumise aux mêmes doubles standards que la CPI.

Les lois en matière de juridiction universelle belge et espagnole, qui étaient les plus larges au monde, ont été abrogées lorsqu’elles ont été utilisées pour enquêter sur des actions de superpuissances.

Mais bon nombre des cas les plus réussis ont été ceux dans lesquels les victimes et leurs défenseurs militants ont été les forces motrices, ont rassemblé les preuves elles-mêmes, construit une coalition de plaidoyer plaçant les victimes et leurs récits au centre de la lutte pour la justice, et ont aidé à créer la volonté politique dans l’État du for.

Je ne pense pas seulement à Habré, mais aux poursuites pour génocide au Guatemala de l’ancien dictateur Efraín Ríos Montt, l’affaire haïtienne du «président à vie», Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier, les affaires libériennes portées à travers le monde par Civitas Maxima et ses partenaires, les affaires suisses initiées par TRIAL International et le litige sur la Syrie par ECCHR et d’autres.

Ces affaires ont été portées devant les tribunaux nationaux du pays dans lequel les atrocités ont été commises (Guatemala, Haïti) ou de pays étrangers fondés sur une compétence universelle plutôt que devant des tribunaux internationaux.

La plupart de ces affaires ont tiré parti de régimes juridiques autorisant les victimes à participer directement aux poursuites en tant que «parties civiles» ou «acusación particular» plutôt que de jouer des rôles passifs ou secondaires dans des affaires uniquement intentées par des responsables nationaux ou internationaux.

Comment les poursuites engagées par les victimes sont-elles différentes des affaires institutionnelles?

Quand ce sont les victimes et leurs alliés qui amènent les cas devant un tribunal, qui recueillent les preuves et qui ont qualité pour agir, les procès ont plus de chances de répondre à leurs attentes.

Dans l’affaire Rios Montt, par exemple, l’Asociación Para la Justicia y Reconciliacion (AJR) et le Centro Para la Acción Legal and Derechos Humanos (CALDH) ont mobilisé les victimes, développé les éléments de preuve, défini le récit et, pour l’essentiel, déterminé les contours du dossier et choisi les témoins qui témoigneraient pour l’accusation.

Dans l’affaire Habré, nous avons passé 13 ans à construire le dossier, à interroger des centaines de victimes et d’anciens responsables et à mettre à jour les dossiers de la police du régime. La coalition des victimes a toujours insisté pour que tous les procès incluent des crimes commis contre chacun des groupes ethniques victimes au Tchad, et c’est exactement ce qui s’est passé.

En revanche, un procureur éloigné, déconnecté des discours nationaux et, par nature, pas redevable face aux victimes et à la société civile, peut être tenté de restreindre à sa guise les poursuites en justice dans l’espoir d’obtenir une condamnation ou d’éviter une résistance politique.

C’est le cas de la CPI en République démocratique du Congo, par exemple, où, comme le soutient Pascal Kambale, elle a trahi les espoirs des victimes.

Des millions de civils sont morts en RDC et Luis Moreno Ocampo ne s’en est pris qu’à deux chefs de guerre locaux. Je pense que l’actuel procureur accorde plus d’attention aux réalités locales.

L’inspiration tirée des cas menés par les victimes est également plus grande et peuvent, dans une certaine mesure, être reproduits. Comme Naomi Roht-Arriaza l’a écrit, ces affaires ont «suscité l’imagination et ouvert des possibilités, précisément parce qu’elles semblaient décentralisées, moins contrôlables par les intérêts de l’État et davantage, si vous voulez, d’actions imaginables ».

Quand j’ai montré aux victimes tchadiennes des clips vidéo du procès Ríos Montt, elles ont vu dans ces images exactement ce qu’elles essayaient de faire.

Tout comme les Tchadiens sont venus nous voir dans l’affaire Habré pour tenter de faire ce que les victimes de Pinochet avaient fait, notre espoir en portant l’affaire Habré devant les tribunaux était que d’autres survivants s’inspirent de ce que les victimes de Habré ont fait et disent: «Vous voyez ces personnes , ils se sont battus pour la justice et n’ont jamais abandonné. Nous pouvons le faire également.”

Et en effet, les victimes libériennes et gambiennes ont structuré leurs campagnes en faveur de la justice sur ce que les victimes de Habré ont fait. Ainsi, l’affaire Pinochet continue d’être une source d’inspiration.

Sep 21, 2018 | Nouvelles, Plaidoyer

La CIJ a écrit aujourd’hui à la Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, pour demander d’intervenir contre la décision des autorités turques d’interdire l’accès à la place Galatasaray d’Istanbul (Turquie) à un collectif de mères de personnes disparues appelées « les Mères du samedi ».

Le 25 août 2018, le sous-gouvernorat du district de Beyoğlu à Istanbul a prononcé une interdiction de se rassembler pour tout type de manifestation sur la place Galatasaray à Istanbul, la place où ont pris l’habitude de se réunir chaque samedi « les Mères du samedi » d’abord de 1995 à 1998, et ensuite de 2009 jusqu’à 2018.

À la 700ème semaine de leurs manifestations pacifiques, les Mères du samedi et leurs partisans se sont réunis en milieu de journée sur la place Galatasaray pour sensibiliser une fois de plus sur la nécessité pour les responsables des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées les années 1990 de rendre des comptes.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour mettre fin à la manifestation et a arrêté 47 personnes. Toutes ont été libérées samedi soir.

Des officiers supérieurs des autorités turques ont même publié des déclarations accusant les Mères du samedi d’avoir été abusées par des organisations terroristes ou d’être en collusion avec elles.

La CIJ a écrit au Commissaire européen aux droits de l’Homme qu’elle « considère que cette situation est contraire aux obligations de la Turquie en vertu du droit international humanitaire, en particulier du droit de réunion pacifique en vertu de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».

La CIJ a ajouté que « compte tenu de la constance et de la présence des Mères du samedi sur la place Galatasaray au fil des ans, il est difficile de voir comment la restriction de leur droit de réunion pacifique pourrait être nécessaire et proportionnée à un objectif légitime.

Il est clair qu’aucun avertissement préalable pour le rassemblement n’était nécessaire pour des raisons de sécurité compte tenu de son occurrence régulière au moins depuis sa reprise en 2009, c’est-à-dire il y a neuf ans. En outre, la manifestation a eu lieu dans une zone piétonne où les voitures ne sont pas autorisées ».

ICJ-Letter-SaturdayMothers-CoEComm-Turkey-2018-ENG (télécharger la lettre, uniquement disponible en anglais)

May 8, 2018 | Événements, Nouvelles

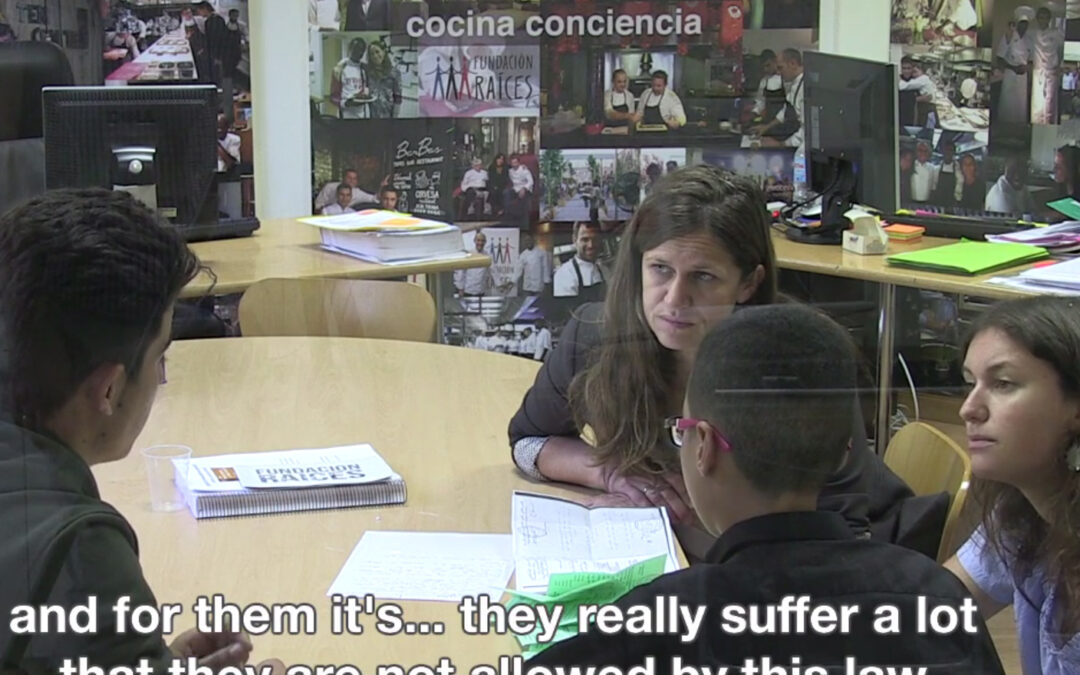

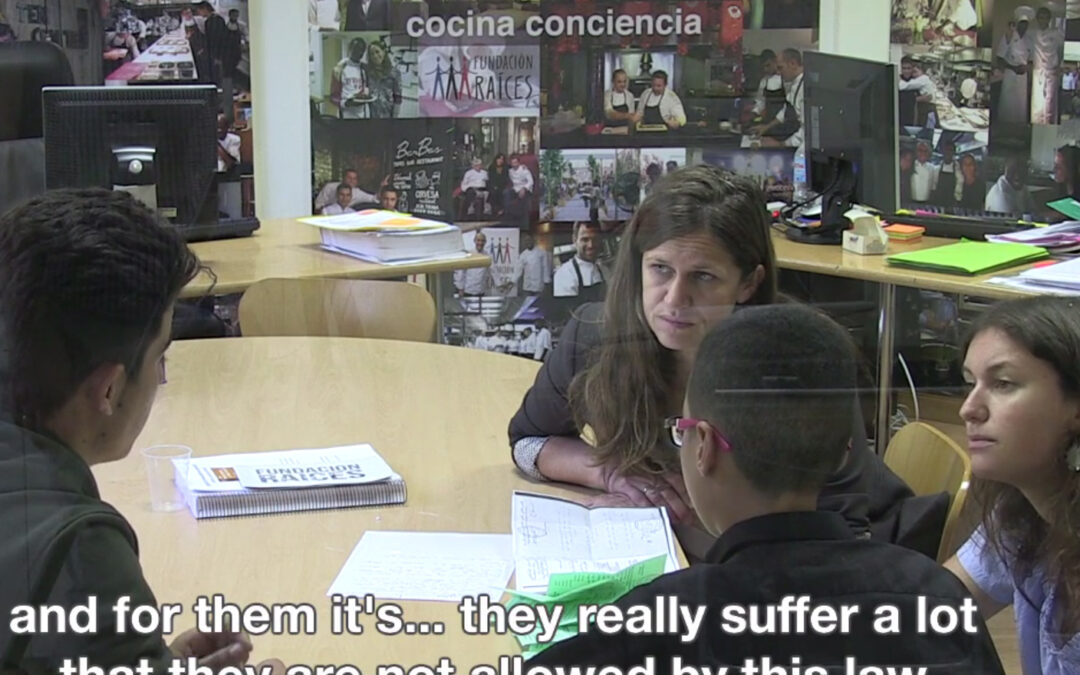

Entre 2016 et 2018, la CIJ – Institutions Européennes a travaillé avec des partenaires dans sept pays de l’Union Européenne (UE) sur l’accès à la justice pour les enfants migrants dans le cadre du projet FAIR (en français : favoriser l’accès au droit des enfants migrants).

Les enfants migrants au sein de l’UE font face à de multiples violations de leurs droits humains et ce quotidiennement.

Il souffrent notamment d’un manque d’accès à leurs familles, à l’information, à une assistance et protection juridique, à l’éducation et à un logement. Ils sont aussi victimes de détentions illégales.

Le but du projet était de renforcer l’accès à la justice pour les enfants migrants en créant une équipe d’avocats européens bien préparés pour les représenter au niveau national et international.

Durant le projet FAIR, la CIJ – Institutions Européennes a effectué les activités suivantes:

- Développé sept modules de formation sur l’accès à la justice pour les enfants migrants ;

- Formé 142 avocats de sept pays de l’UE: Espagne, Italie, Bulgarie, Malte, Grèce, Irlande et Allemagne ;

- Rassemblé 35 avocats et experts durant un séminaire sur le litige stratégique de cinq jours ;

- Créé un réseau international d’avocats ;

- Fourni un soutien au travail des avocats engagés pour les enfants migrants.

Le projet FAIR a été fondé conjointement par le Programme Droits, Égalité et Citoyenneté de l’UE et par l’OSIFE.

Voir la vidéo sur le projet FAIR

Voir la vidéo sur le séminaire consacré au litige stratégique

Le matériel de formation sera prochainement disponible en anglais, espagnol, grec, bulgare, italien et allemand.