Apr 3, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias

Miles de personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas de Guatemala (Mayas, Garífunas y Xincas), corren el riesgo de ser víctimas de la pandemia COVID-19, si el Gobierno no les provee, de manera inmediata, la información necesaria y les asegura el acceso a un adecuado servicio de salud, sin discriminación, afirmó hoy la CIJ.

“Los Pueblos Indígenas de Guatemala, enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra; lamentablemente, en la actual crisis, los Pueblos Indígenas no tienen acceso a información clara y sencilla, para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia, por el Sistema de Salud”, afirmó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.

“Las comunidades indígenas que más podrían sufrir los efectos de la pandemia, son aquellas que sufren el abandono absoluto del Estado de Guatemala y viven en extrema pobreza en la frontera con México en el norte y occidente del pais”, añadió.

La CIJ requirió a las autoridades del Gobierno de Guatemala, que garanticen que fluya información clara sobre medidas concretas de salud pública, en los idiosmas Mayas (Ixil, Quiché, Mam, Q´eqchí, Kakchiquel, Canjobal, Chuj y otros), así como en los idiomas Garífuna y Xinca.

Durante la pandemia, el Estado de Guatemala no ha tomado en cuenta las dificultades (financieras, geográficas, tecnológicas y barreras lingüisticas) que enfrentan los Pueblos Indígenas, en lo que respecta al acceso a la información. Por el otro lado, la CIJ ha observado que la información sobre las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia, ha sido comunicada en forma muy limitada.

Los Pueblos Indígenas han sido excluidos del Sistema Oficial de Salud, por la discriminación de que son objeto y por la falta de recursos gubernamentales que se invierten en el Sistema de Salud, luego de los procesos de privatización de los servicios sociales, que se han venido implementando a partir de la firma de los Acuerdos de Paz.

“La debilidad del Sistema de Salud Pública, la prevalencia del racismo existente desde siglos atrás y la marcada desigualdad que sufren los Pueblos Indígenas, agravan aún más el impacto potencial que el Corona virus y la pandemia podrán tener en los Pueblos Indígenas”, afirmo Cadena.

La CIJ insta al Estado de Guatemala a tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para preservar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas durante la presente emergencia y específicamente, para preservar el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda; asímismo, para garantizar una vida digna a los Pueblos Indígenas, libres de cualquier amenaza a sus derechos civiles y políticos.

“Todas las medidas que el Gobierno implemente para mitigar los efectos de la pandemia, deben ser estrictamente necesarias, legítimas, proporcionadas y temporales”, afirmó Cadena.

“Hay algunas garantías como el derecho a la Reparación y el Derecho de Acceso a la Justicia, que no pueden limitarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, ya que son vitales para que las y los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas, puedan defender sus derechos. Tomando en cuenta que la presente pandemia afecta el Sistema Legal en diferentes formas, el Gobierno de Guatemala tendrá que tomar medidas específicas para evitar la discriminación en contra de los Pueblos Indígenas y para garantizar el Derecho de Acceso a la Justicia, durante la pandemia”, finalizó Cadena.

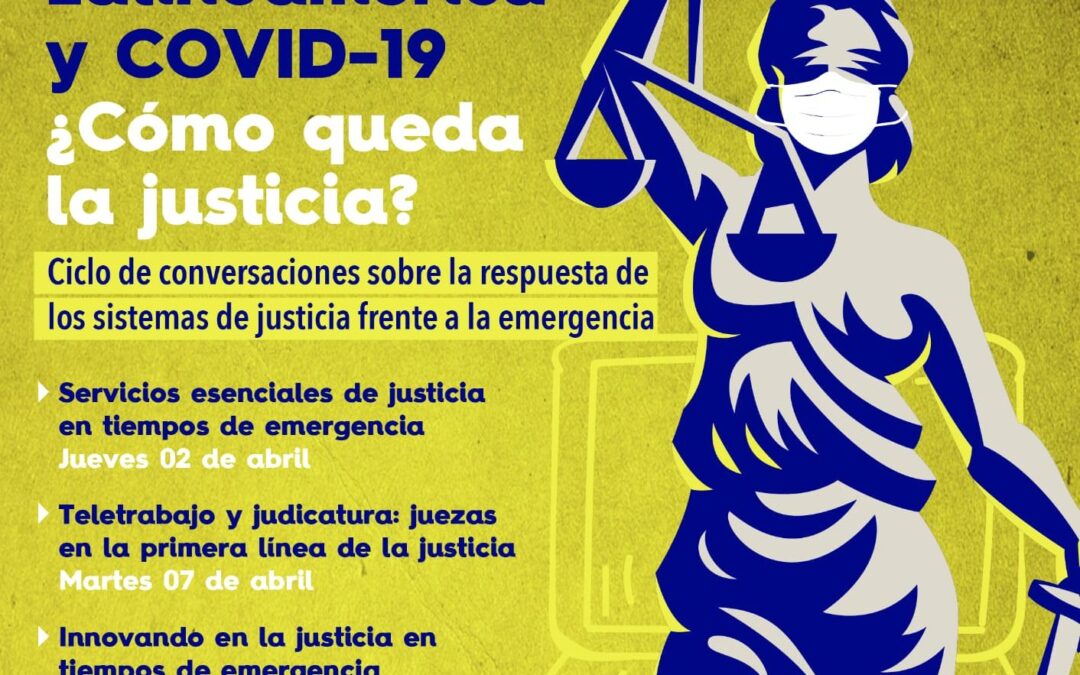

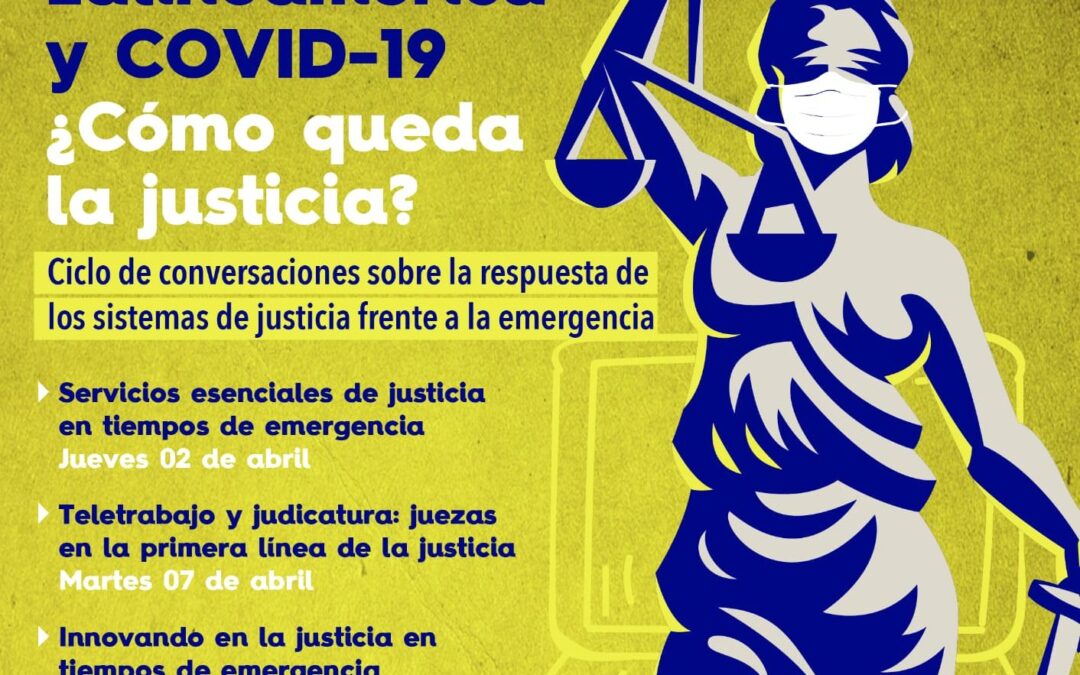

Mar 30, 2020 | Eventos, Noticias

Los países de América Latina han adoptado diversas medidas excepcionales para enfrentar la pandemia, gestionar la crisis sanitaria y adoptar cuarentenas de la población. Estas medidas tienen efectos directos sobre los derechos básicos y las libertades de las personas.

Por este motivo, vale la pena preguntarse: ¿Cómo han reaccionado los sistemas de justicia frente a esta situación? ¿Qué se requiere para seguir garantizando el acceso a la justicia en esta coyuntura? ¿Cómo afecta la pandemia la prestación de los servicios de justicia? ¿Cómo puede innovar la justicia para dar una respuesta a las nuevas y crecientes demandas ciudadanas?

Por esto, la CIJ apoya una iniciativa que es liderada por un grupo de mujeres de América Latina que trabajan en temas de justicia en la región, que pretende analizar la respuesta de los sistemas de justicia frente a la emergencia generada por la pandemia. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de DPLF, la Fundación Construir, la Fundación Tribuna Constitucional, el Observatorio de Derechos y Justicia, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho.

Los conversatorios se llevarán a cabo en español y a través de la plataforma Zoom; las inscripciones para cada conversatorio se pueden realizar enviando un correo electrónico a: info@dplf.org Las personas inscritas recibirán el link donde se podrá seguir la actividad.

Los primeros tres conversatorios son los siguientes:

- Servicios esenciales de la justicia en tiempos de emergencia: 2 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

- Teletrabajo y judicatura: juezas en la primera línea de la justicia: 7 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

- Innovando en la justicia en tiempos de emergencia: 9 de abril

14 horas México-Centroamérica/ 15 horas Colombia-Perú-Ecuador/ 16 horas Washington-Bolivia/ 17 horas Chile -Argentina

Feb 13, 2020 | Artículos, Incidencia, Noticias

La CIJ pide al Presidente Giammattei que vete la ley que contiene las reformas al Decreto del Congreso de la República 4-2020 que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.

Desde el año 2019, el Congreso de la República viene tratando de implementar una agenda legislativa “regresiva”, que socava el respeto de los derechos humanos.

En este caso, se trata de una ley que afecta el derecho constitucional de Libertad de Asociación, así como otros derechos que la CIJ en Centro América ha desarrollado en la carta correspondiente.

Además, el Congreso ha intentado reformar la Ley relacionada con el Programa Nacional de Resarcimiento para incluir la posibilidad de otorgar amnistía a quienes cometieron crímenes graves.

Por otro lado, la Ley relativa a la Familia, de llegar a aprobarse afectaría los derechos de la comunidad LGBTI en Guatemala.

También ha intentado aprobar reformas a la Ley de Orden Público, sin tomar en cuenta los principios de la Seguridad Democrática.

Estas son sólo algunas de las leyes, que forman parte de la agenda legislativa regresiva en materia de derechos humanos.

Nov 26, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias

Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 son tres mujeres excepcionales – Huda Al-Sarari, Norma Ledezma y Sizani Ngubane – reflejo del lugar preponderante que actualmente ocupan las mujeres en la defensa de los derechos humanos. La CIJ es miembro del jurado.

En Yemen, Huda Al-Sarari denuncia la existencia de prisiones secretas y numerosos casos de tortura.

En México, Norma Ledezma lucha contra los feminicidios y casos de desaparición.

En Sudáfrica, Sizani Ngubane promueve el acceso de las mujeres a la educación y a la tierra.

Tres mujeres candidatas: un estreno

El Premio Martin Ennals recompensa cada año a defensores o defensoras de los derechos humanos procedentes del mundo entero que se distinguen por su profundo compromiso, un compromiso que a menudo pone en peligro su vida.

Para la edición de 2020, el jurado ha elegido por primera vez como candidatas a tres mujeres que defienden los derechos fundamentales de sus comunidades en contextos delicados.

«La Fundación Martin Ennals se enorgullece de rendir homenaje al valiente trabajo de tres mujeres. La selección de nuestro jurado para el Premio Martin Ennals 2020 refleja el importante impulso mundial de individuos que, sea cual sea su género, trabajan por el respeto de los derechos humanos, y de los derechos de las mujeres en particular», señala Isabel de Sola, directora de la Fundación Martin Ennals.

«Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 trabajan en continentes distintos, pero las tres tienen en común su resistencia, su determinación, su enorme rigor y, por último, el impacto positivo y concreto de su trabajo», subraya Hans Thoolen, presidente del jurado.

Las finalistas

En Yemen, en un conflicto que causa estragos desde 2005, Huda Al-Sarari, abogada yemení, ha desvelado la existencia de varios centros de detención secretos en los que se han cometido las peores violaciones de derechos humanos: torturas, desapariciones e incluso ejecuciones sumarias.

En Sudáfrica, las mujeres se enfrentan a una discriminación que se traduce en una violencia de género muy extendida. En las comunidades rurales, las mujeres a menudo se ven expropiadas de sus tierras, y se las priva de la educación y del acceso a la justicia. Sizani Ngubane fundó una organización de más de 50.000 mujeres procedentes de zonas rurales del país y desde hace más de 40 años lucha con éxito para que se reconozcan sus derechos.

En México, con el Estado de derecho desmoronándose, la población civil paga el elevado precio de la violencia y la impunidad generalizadas. Las mujeres son las principales víctimas de ese desmoronamiento: cada año se cometen más de 3.500 feminicidios. Norma Ledezma, madre de una de las víctimas, se dedica a acompañar a las familias del estado de Chihuahua en su acceso a la justicia.

Los finalistas han sido seleccionados por las organizaciones representadas en el jurado: la CIJ, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, EWDE Germany, International Service for Human Rights y HURIDOCS.

Velada de entrega del Premio, el 19 de febrero de 2020 El Premio Martin Ennals 2020 será otorgado a una de las tres finalistas el 19 de febrero de 2020 durante una velada pública y retransmitida en livestream. El evento es organizado por la Ciudad de Ginebra que, fiel a su compromiso en favor de los derechos humanos, respalda el Premio desde hace numerosos años.

Contacto

Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org

Universal-MEA2020bios-News-2019-SPA (biografías completas de las finalistas, en PDF)

Nov 24, 2019 | Editorial, Noticias

Una opinión editorial de Alejandro Salinas Rivera, Comisionado de la CIJ (Chile)

A casi un mes de iniciadas las protestas sociales, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo que podría permitir abordar la crisis social evidenciada con las protestas.

Durante varios días, millones de personas salieron a las calles para solicitar reformas profundas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de las protestas fueron pacíficas; sin embargo, algunos actos de violencia fueron perpetrados.

La reacción inicial de las autoridades gubernamentales y de otros líderes políticos no permitió abordar con seriedad las preocupaciones y las demandas ciudadanas. Además, hay denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que representa a 489 personas que sufrieron actos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos, y hay más de 200 personas heridas en los ojos por balines de goma.

Acuerdo político alcanzado recientemente

El 15 de noviembre, los partidos políticos con representación parlamentaria (a excepción del Partido Comunista y de pequeños partidos de izquierda), firmaron un acuerdo político que propone un camino para abordar la crisis: la definición de un procedimiento para adoptar una nueva Constitución.

Pero, ¿por qué es tan importante esto en Chile? Porque la Constitución chilena fue redactada y adoptada en 1980 durante la dictadura militar, y aunque se le han introducido modificaciones durante la democracia (1990), todavía refleja el modelo político y social que gobierna el país. La Constitución siempre ha sido considerada como una camisa de fuerza que impide introducir cambios sociales que el país necesita, ya que otorga al Estado un papel subsidiario en la garantía de ciertos derechos económicos y sociales.

El acuerdo político alcanzado estableció una hoja de ruta para realizar el cambio constitucional. Primero, en abril de 2020 se realizará un plebiscito para preguntarle a las personas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución? (Aprueba/ Rechaza); y b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional).

En segundo lugar, después de los resultados del plebiscito, se llevarán a cabo las elecciones de los miembros que integrarán el organismo encargado de redactar la nueva Constitución (octubre 2020), y después de su redacción, habrá un plebiscito ratificatorio obligatorio.

Este acuerdo político genera esperanza para que se realice un cambio que permita abordar las demandas sociales y mejorar el diseño institucional que se encarga de garantizar los derechos económicos y sociales. Sin embargo, el acuerdo por sí solo no es suficiente. Es necesario, además, tomar medidas inmediatas que permitan lograr acuerdos sustanciales y fortalecer, ahora, la capacidad institucional.

Otras acciones que deben realizarse

Además del acuerdo político alcanzado, hay otras acciones que se deben realizar. Por ejemplo, se debe:

- Adoptar acuerdos políticos específicos que hagan viable el proceso constitucional acordado y que garanticen que dicho proceso responda a las demandas ciudadanas. Así, debe modificarse la Constitución para permitir la convocatoria al plebiscito, y se debe implementar dicho mecanismo en abril de 2020.

- Adoptar políticas públicas específicas para materializar los derechos económicos y sociales que no requieren cambios constitucionales; solo requieren voluntad política. Por ejemplo, se pueden introducir mejorías significativas a los sistemas de salud, de educación y de pensiones.

- Investigar, de manera pronta y efectiva, la actuación de la policía y de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas. Esto requiere una revisión completa de los protocolos de actuación y, posiblemente, la adopción de reformas institucionales.

- Investigar, de manera pronta y efectiva, las denuncias en contra de miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad por violaciones graves de los derechos humanos y, cuando la evidencia lo amerite, enjuiciar y sancionar a los responsables. El rol independiente de los jueces y los fiscales es clave para cumplir con esta obligación.

- Investigar, de manera pronta y efectiva, los actos de violencia cometidos durante las protestas, y cuando la evidencia lo amerite, enjuiciar y sancionar a los responsables.

- Fortalecer las instituciones públicas, como las fuerzas policiales (Carabineros), el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las oficinas gubernamentales a cargo de las políticas públicas sociales, entre otras.

En suma, el camino que se avecina no es fácil y está lleno de obstáculos para Chile, pero proporciona una esperanza para abordar la crisis social. Por ejemplo, cambiar la Constitución era una tarea pendiente de la democracia chilena, y ahora parece posible. Entre los próximos pasos se encuentra el diseño de un modelo político y social que garantice la equidad, que permita la solidaridad y que garantice plenamente los derechos humanos.